2013年の最初の百名山は奈良県の大台ケ原である。この時期、北アルプスはまだまだ雪に閉ざされている。距離と時間を考えれば、今登れる山はこの奈良県の大台ケ原と大峯山である。登山ツアーで1泊2日でこの2座を登るものがあったので申し込んだが、時すでに遅く満席となっていた。そこで仕方なく石川県から奈良県まで車で行くことにした。大阪までは仕事でよく車で行っているのでそんなにたいしたことがないだろうと思っていた。しかし奈良県の奥となるとだいぶ思いと違ってすごく遠かった。でもすごくいい天気だったのでラッキーでした。

案内看板があったので一応目をとおす。ここは吉野熊野国立公園の中でも特別保護地区となっているとのこと。東側は登山道が整備されていて自由に入山することができるが、西側は入山規制があって入るには別途申請が必要とのことで、しかも人数も制限されているらしい。今日は東側を回る予定なの特に影響は無い。

ビジターセンターを出発してからの登山道はゆるやかな上りですごく歩きやすい。約1時間で日出が岳山頂が見えてきた。標高1,694mで山頂には物見やぐらのようなものが組まれている。あとひと頑張りなのではりきって行こう。

正木ヶ原を通り抜けしばらく歩いて分岐を左に行くと大蛇嵓(だいじゃぐら)という岩場についた。この岩の先端には一応鎖の柵があるがどうしても腰がひけてしまう。ここから谷底までの高低差は800mもあるとのことで長い間の侵食によってできたらしい。先端に行って下を見ると谷底ははるか遠くに見えた。

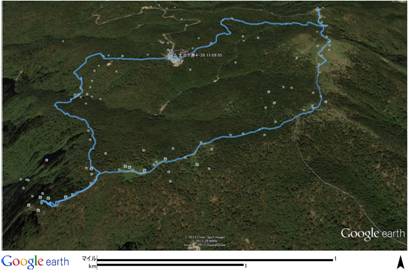

今回のルートは右の図のとおりで大台ケ原ビジターセンターの駐車場をスタートして、まず大台ケ原最高峰の日出ヶ岳を目指します。そしてそこから正木ヶ原をとおり、大蛇嵓(だいじゃぐら)を望み駐車場へと帰る周遊コースです

物見やぐらの上で記念の1枚を近くの登山者に撮ってもらった。天気はいいのだが風が冷たくカッパを着ての完全防備である。

朝7時に大台ケ原ビジターセンターの駐車場につきました。朝早いのにもう車が半分ほど埋まっています。車の外へ出てビックリで気温はなんと6℃しかない。昨晩から泊まっている車のフロントガラスは凍り付いている。そして風が強くなおさら体感温度は低く感じるのでフリースをきてその上から上下ともカッパ着用でのスタートとなった。

今までは高原歩きのようなほぼ平坦な道で歩きやすかったが、シオカラ谷へ向かう道は急勾配で下りになっていた。谷底にはつり橋がかけられきれいな渓流が流れていた。ここで一休みしてこの後の登りに備える。橋を渡った後はやはり急勾配の連続である。谷からジグザグに刻まれた長い階段をふうふう言いながら登っていく。

日出ヶ岳を降りて正木ヶ原へ向かう。この辺りはほとんどの木が立ち枯れして白骨林と化している。これは伊勢湾台風のときに多くの木がなぎ倒されたのが原因とのことである。今までに見たことの無い光景である。

ここからの景色はすばらしくて周りを遮るものが何もなく360度見渡せる。これは東側で熊野灘に浮かぶ島々がみえる。天気がよければ富士山が見えることもあると案内板には書いてあったが今日はもやがかかっていて見えそうにない。

そうこうしているうちに出発点の駐車場についた。このころには車で満杯になっていて、道路にまではみ出していた。約4時間かけての周遊コースだったが天気がよくて最高だった。ここは1年のほとんどが雨とのことでこんな日は珍しいそうだ。余裕があれば近くの大峰山にも立ち寄りたいが今回は無理なので次回を期待して帰路につく。

トップへ戻る

ビジターセンターを出発して大台ケ原最高峰の日出が岳を目指す。途中の山林はきれいに整備されているように見えるけど、これは野生の鹿が伸びた笹を食べるので高さがそろってしまったとのことである。また木の下のほうに枝が無いのも鹿のせいともこと。でもまだ鹿を全然見かけないけどどこかで出くわすのだろうかな?

山の頂上にはたいてい頂上を示す標識があってよくそこで記念写真を撮ったりするのですが、ここにはそれらしいものは見当たらず、唯一そうかなと思えるものがこれである。三角点の標識のそばに立っているが何を書いてあるか読めない。しばらく見ていたがここで写真を撮る人はほとんどいない。ちょっと寂しい気がする。

大蛇嵓から折り返してシオカラ谷へ向かう途中にあるのがツクシシャクナゲの群生だ。このときはまだ季節が早く花が咲いていなかった。機会があったら今度は花の季節に来てみたい。